整備士になる夢から臨床工学技士の道へ

-竹中さんが臨床工学技士の仕事に興味を持ったきっかけを教えてください。

もともとは父が自動車の整備士をしていたため、小さい頃は整備士になりたいと思っていたんです。自宅が整備工場だったので、よく家の中のものを勝手に分解して怒られていましたね(笑)。ただ、当時整備士は女性が選択する職業とは考えられていなくて、女性が進むことができる学校もあまりなかったんです。

その後、医療の世界に興味を持った理由ははっきりとは覚えていないんですが、小さい頃に祖母が入院していて、お見舞いのためによく病院に通っていたので、看護師さんと接する機会が多かったんですね。なので、何となく医療に関わる仕事がしたいなと思っていたんですが、患者さんの看護やお世話をする仕事が私にできるのかなという不安な気持ちもあって。そんななか、母の知り合いから臨床工学技士という仕事があるのを聞き、機械に触れながら医療に関わることができるこの道に進むことにしたんです。

-大分岡病院で中材業務に関わるようになったのにはどのような経緯があったのですか?

当初は手術室で働く臨床工学技士として器械出しの業務を担当していたんですが、当時の師長さんから「中材業務もやってみない?」と言われたのが、再生処理の仕事にも関わるようになったきっかけでした。

臨床工学技士になるために通っていた専門学校では、滅菌器について教わる時間がほんの少しだけありましたが、再生処理については学ぶことはほとんどありませんでした。国家試験でも、滅菌器に関する問題が一問あるかないかぐらいの扱いだったので、具体的な中材業務について知ったのは大分岡病院に入ってからでしたね。

責任の所在を明らかにする「方針逸脱書」の提案

-当時の中材の状況はいかがでしたか?

ちょうど同じ頃、現在も活動している「大分滅菌および感染対策研究会」の立ち上げのタイミングでもあり、その発足メンバーにも入れていただいたんですが、当時の中材の業務内容と、研究会で学んだこととの間にギャップがあり、ショックを受けたのを覚えています。たとえば、先輩から教えてもらっていた洗浄方法が家事の延長線上のようなもので、手術に使用する器材の洗い方が、皿洗いと同じやり方ではまずいのではないかと感じていました。臨床工学技士としても、患者さんに安全な器材を提供する必要があると考えていたので、これはなんとかして変えていく必要があるなと。

-どのように改善に取り組んでいったのでしょうか?

研究会で学んだ内容をもとに、業務を正しいやり方に改善していこうと思っていたのですが、「理想と現実は違う」と当時の師長さんから反発されてしまい、さっそく壁にぶち当たりましたね。それまで実施していなかった内容の提案や、それを実施することによってコストが上がってしまう場合、「あなたの言いたいことは分かるけど、それはいまこの病院で取り組むべきことだとは思わない」と。現在のように、みんなが正しいと思えるやり方に変えるまでにはかなり時間がかかりました。

もちろん、病院内のみなさんが同じように滅菌についての知識があるわけではないので、月に1回実施されている感染委員会の際に、提案したいことや問題だと感じていることを議題として上げていただいたり、どうして変えていく必要があるのかがわかるように、他の病院で起こった感染事故の事例や、改善のための実践例をお伝えしたりしながら、少しずつ提案を続けてきました。

-まずはどのようなことから実現していったのでしょうか?

当院では、専任のスタッフが看護助手として中材の業務に取り組んでいますが、医療従事者としての資格を持っていないので、医師や師長といった立場の人に言われたことを断れない場面が多々あるんですね。なので、何か問題があった時に誰が責任を取るのかを明確にするために、「方針逸脱書」をつくることを提案したんです。

たとえば、ディスポーザブルの医療材料やメーカーが提供しているサンプル器材など、本来再生処理するべきではないものの洗浄・滅菌に関しては、指示をする医師の責任で文書を残してください、と。文書化したものは感染委員会と共有して保管し、カルテにも記録を残すルールにすることで、なにかあったときの責任の所在を院全体に周知することにしたんです。当時は滅菌器にかけておけば問題ないと思っている医師やコメディカルが多かったですし、「これまでやっていたから」という理由でスタッフが口頭で指示をされてしまうこともあったため、スタッフを守るためにも、そういった「逸脱行為」には院長の許可が必要なルールを定めました。その結果、病院内の流れが変わり、その後の改善にも取り組みやすいようになっていったと思います。

中材における点検・メンテナンスの重要性

-中材業務の改善に関しては、臨床工学技士の視点がどのように活かされたと思いますか?

臨床工学技士としては、洗浄器といった中材内の機械がちゃんと動いているのかどうかを確認できるようになりたいと感じ、メンテナンス業者の方に、それぞれの方法を聞くようにしていました。少しでも異常があった時は、どのポイントを見ておかしいと感じたのかを伝えておけば、業者の方々が事前に部品を準備することができるので、メンテナンス時間の短縮につながります。

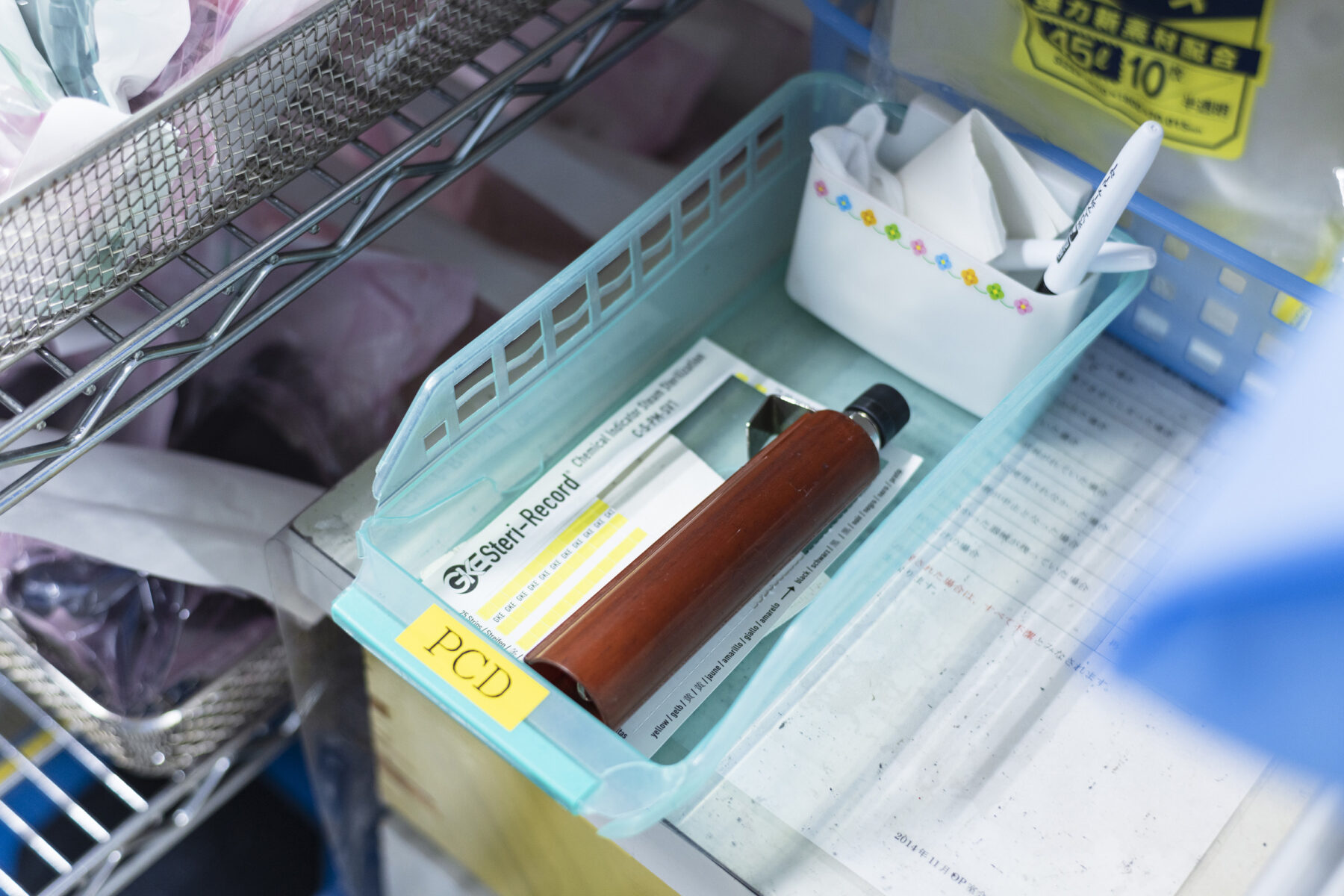

また、私のような臨床工学技士に限らず、中材のスタッフでも基本的な器材のチェックがおこなえるように、テスターなどの導入も進めていきました。手術室では、「器械展開」のタイミングで器材の不具合や破損がないかを目視で確認していますが、手術までの時間が十分に確保されていない場合もありますし、そのタイミングで不具合があるとわかった時、代わりの器材を用意する必要が生じてしまうため、できれば中材でのメンテナンスの時間をつくっておきたいなと。中材の看護助手の方々には、滅菌前の包装時に器材を点検してもらい、なにか不具合があったり、悩むようなところがあったりする場合には、私のような臨床工学技士に声をかけていただいています。点検キットや工具は高額なものが多く、なかなか導入のハードルは高いんですが、最近はさまざまなメーカーさんが点検器材を出しているので、他の病院でも実践しているケースが増えているようです。

すべての看護師が滅菌物の安全を判断できるようになるために

-本日は、新人看護師の方々の研修プログラムを見学させていただきました。どのようなきっかけではじまった取り組みなのでしょうか?

今年で10年目になる取り組みで、新人研修として実施しているプログラムの枠をひとつもらい、滅菌物の取り扱いについての講義を毎年実施しています。当初は中材がどんな場所なのかを知ってもらうための内容だったんですが、徐々に看護師の方々が病棟で滅菌物を取り扱う際に、どのようなことに気をつけるべきなのかを伝える内容に変更していきました。病棟における滅菌物の取り扱いは、手術室と比べるとそこまで厳密なものとして捉えられていない現状があるため、最終的な滅菌物の安全を判断するのは現場のみなさんであることを、講義を通じて感じてもらいたいと思っています。

同時に、現在もう一度再生処理する必要がある滅菌物の「リコール」の枠組みを広げており、うっかり床に落としてしまったり、包装に傷がついてしまったりした滅菌物をその対象に含めることにしたんです。今後は病院内の滅菌済器材を取り扱う職員の間で、どういった場合に滅菌破綻になってしまうのかについての意識が統一されていくのが理想だと思っています。

-そういった滅菌破綻や不十分な再生処理によるリスクについて、スタッフや看護師の方々にはどのように伝えていますか?

手に怪我をした状態で汚染物が傷に入ってしまった時のことを考えると、再生処理はとても危険な仕事だと思いますし、安全な手順を確立することは、患者さんだけではなく、スタッフを守るためでもあると思うんです。幸い当院ではありませんが、器材の傷に付着していた菌の滅菌不良が原因で患者さんが感染してしまった事例もあるそうなので、作業がしっかりできていないスタッフがいた場合には、そういった話をするようにしています。十分ではない作業が原因で自分自身が病気になってしまったり、人が亡くなってしまったりする可能性があるほど大変な仕事をしていることを、今後もみなさんには伝えていきたいと思っています。

-これまでの改善の取り組みを振り返ってみていかがですか?

当初の状態と比べると、中材業務を正しい手順に変えることができましたし、臨床工学技士が洗浄滅菌に関わることで、病院としても変化を受け入れる体制が生まれるきっかけになったんじゃないかなと思います。また、現在看護助手の一人が滅菌技士の資格を取得し、一緒に研究会や勉強会に参加しながら、高いモチベーションで知識を深めてくれているので、私からの一方通行ではなく、意見交換をしながら現場の質を高めることができています。今後は資格取得者に手当が出るような働きかけができればと思うので、中材を専門職としての責任感と自信を持てる職場にしていきたいです。

-最後に、竹中さんが今後取り組んでいきたいことをお聞かせください。

中材業務の電子化にはいつか取り組みたいなと思っています。洗浄と滅菌の記録や、手術で使用する医療機器の管理など、中材の業務は記録物がとても多く、個々の器材の管理ができる状態にはなっていないので、できればより導入コストが低く、簡単に使うことができるトレーサビリティシステムがあるといいですね。病院内のどこに器材があるのかであったり、使用頻度の高い器材の使用回数がすぐにわかるようになれば、購入や修理についても検討しやすくなります。同時に、固定のスタッフではなく、誰にでも管理できる状態にもなると思うので、電子化による効率化を目指して、より働きやすい職場を実現していきたいですね。

※ご所属・肩書・役職等は全て掲載当時のものです。