目次

- 1. 乾燥性能に優れたコンテナによる乾燥時間の短縮

- 1-1. 乾燥時間を短縮するメリット

- 1-1-1. 点数の少ない器材を早く提供できる

- 1-1-2. 光熱費を削減できる

- 1-2.コンテナには乾燥性能に差がある

- 1-2-1. アルミニウム製のコンテナは高い熱伝導率により乾燥しやすい

- 1-2-2. 底に孔があるコンテナは物理的に水を排出する

- 1-3. 滅菌器内は場所によって乾燥しやすさが異なる

- 1-3-1. 下段ほど温度が低く乾燥しにくい

- 1-3-2. 下段は上段の包装物から発生する水が溜まりやすい

- 1-3-3. 乾燥しやすい包装物は下段、乾燥しにくい包装物は上段に積載する

- 1-4. 乾燥時間を短縮した事例

- 1-4-1. 課題:X社のコンテナで包装した整形の借用器材が乾燥不良を起こしやすかった

- 1-4-2. 方法:借用器材の包装をSALWAY滅菌コンテナに変更

- 1-4-3. 結果:乾燥時間を40分から30分に短縮することに成功

- 1-4-4. 乾燥時間の短縮により年間約40万円のコスト削減が期待できる

- 2. 積み重ねて滅菌できるコンテナによる滅菌器の回転数の削減

- 2-1. 滅菌器の回転数を減らすメリット

- 2-1-1. 滅菌器にはデッドスペースが生まれてしまうことがある

- 2-1-2. 積み重ねられるコンテナを使用することでデッドスペースを活用できる

- 2-1-3. 滅菌器の回転数を減らすと光熱費だけで1台当たり37万円/年のコスト削減につながる

- 2-2. SALWAY滅菌コンテナは積み重ねて滅菌できる

- 2-2-1. 3段まで重ねられる耐久性がある

- 2-2-2. 重ねても蒸気が適切に流入するように設計されている

- 2-2-3. FDA認証を取得済み

- 2-3. 滅菌器の回転数を削減した事例

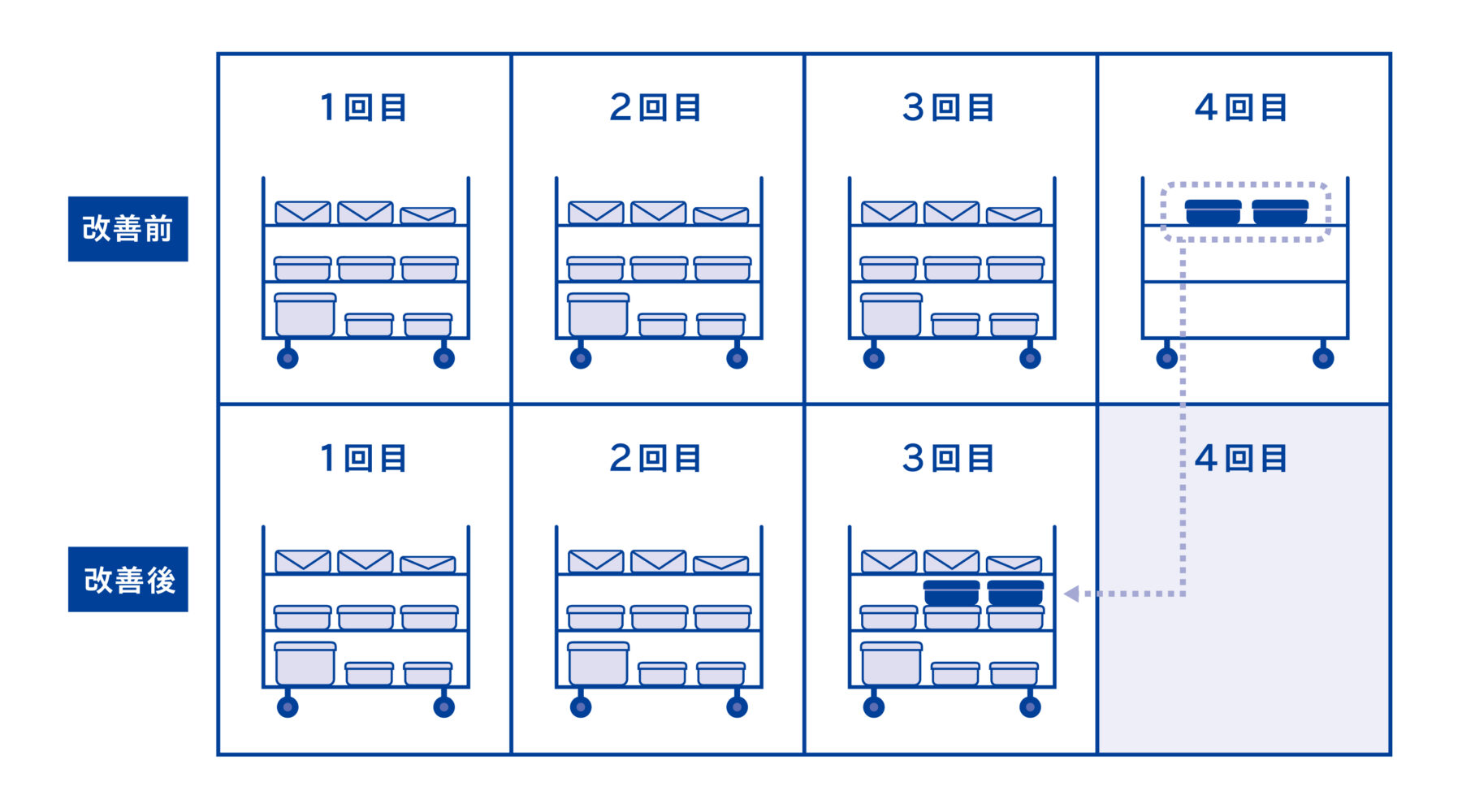

- 2-3-1. 課題:最後の滅菌に積載しきれず追加で滅菌器を回すことが常態化していた

- 2-3-2. 方法:SALWAY滅菌コンテナに変更し、滅菌器の回転数を1日4回→3回へ削減

- 2-3-4. 結果:滅菌器の回転数の削減により148万円/年のコスト削減につながった

- 2-4. 積載量を増やす際の注意点

- 3. 耐久性の高いコンテナによる長期的なコスト削減

- 4. まとめ

1. 乾燥性能に優れたコンテナによる乾燥時間の短縮

1-1. 乾燥時間を短縮するメリット

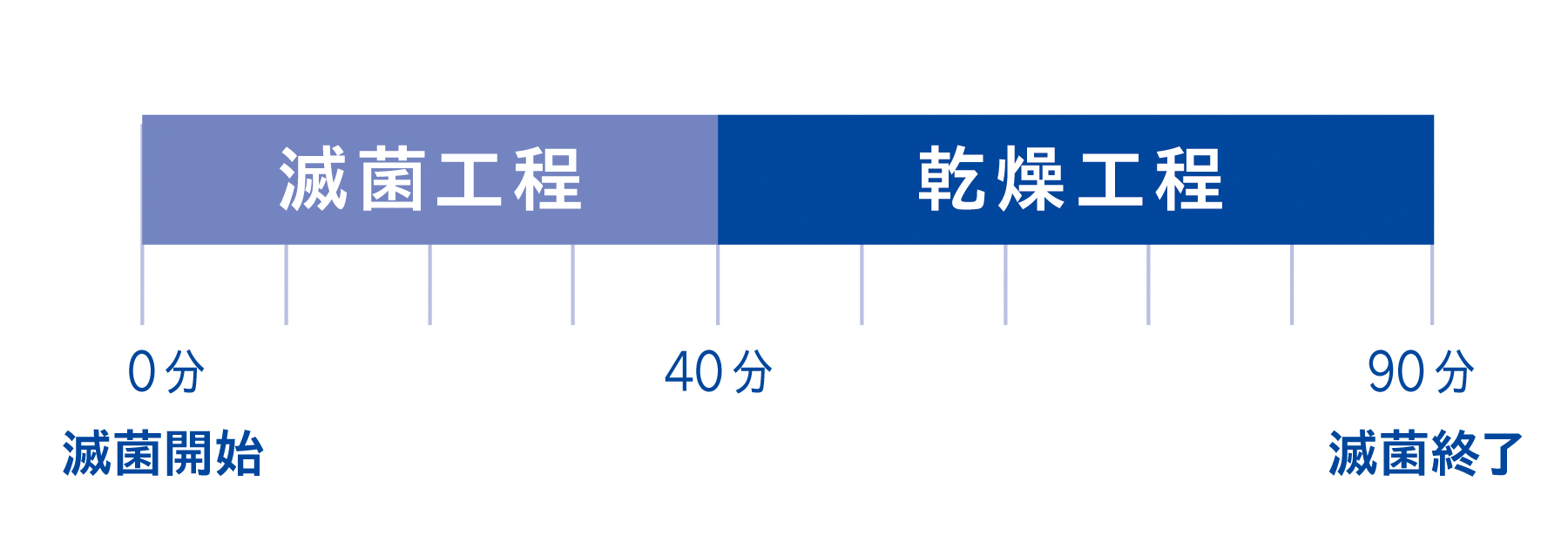

乾燥時間が滅菌工程に占める割合は、決して小さくありません。滅菌工程に要する時間が90分、そのうち乾燥時間が50分であれば、全体の60%弱を占めることになります。ここでは、乾燥時間を短縮するメリットを紹介します。

1-1-1. 点数の少ない器材を早く提供できる

手術や診療をスムーズに実施するためには、器材の安全性を担保した上で、できるだけ早く滅菌できることに越したことはありません。特に点数の少ない器材は、使用後にできるだけ早く洗浄・滅菌することが求められることもよくあります。乾燥時間を10分でも短縮することができれば、その分器材を早く提供することができます。

1-1-2. 光熱費を削減できる

滅菌器の乾燥工程では、器材の乾燥を促進させるためにチャンバーの加熱や減圧を行うため、滅菌工程と同様に光熱費が発生しています。仮に、乾燥時間を50分から40分に短縮できた場合、乾燥工程にかかる光熱費を20%削減することができます。

1-2.コンテナには乾燥性能に差がある

市場にはさまざまなコンテナが存在し、色などの見た目や重さに目が行きがちですが、実は素材や構造によって乾燥性能は異なります。「コンテナであればどれも同じ」ではありません。

1-2-1. アルミニウム製のコンテナは高い熱伝導率により乾燥しやすい

コンテナのフタや本体には、ステインレスやアルミニウム、プラスチックなど様々な素材が使用されてます。その中でも、アルミニウムは熱伝導率が高いため、乾燥性能に優れています。

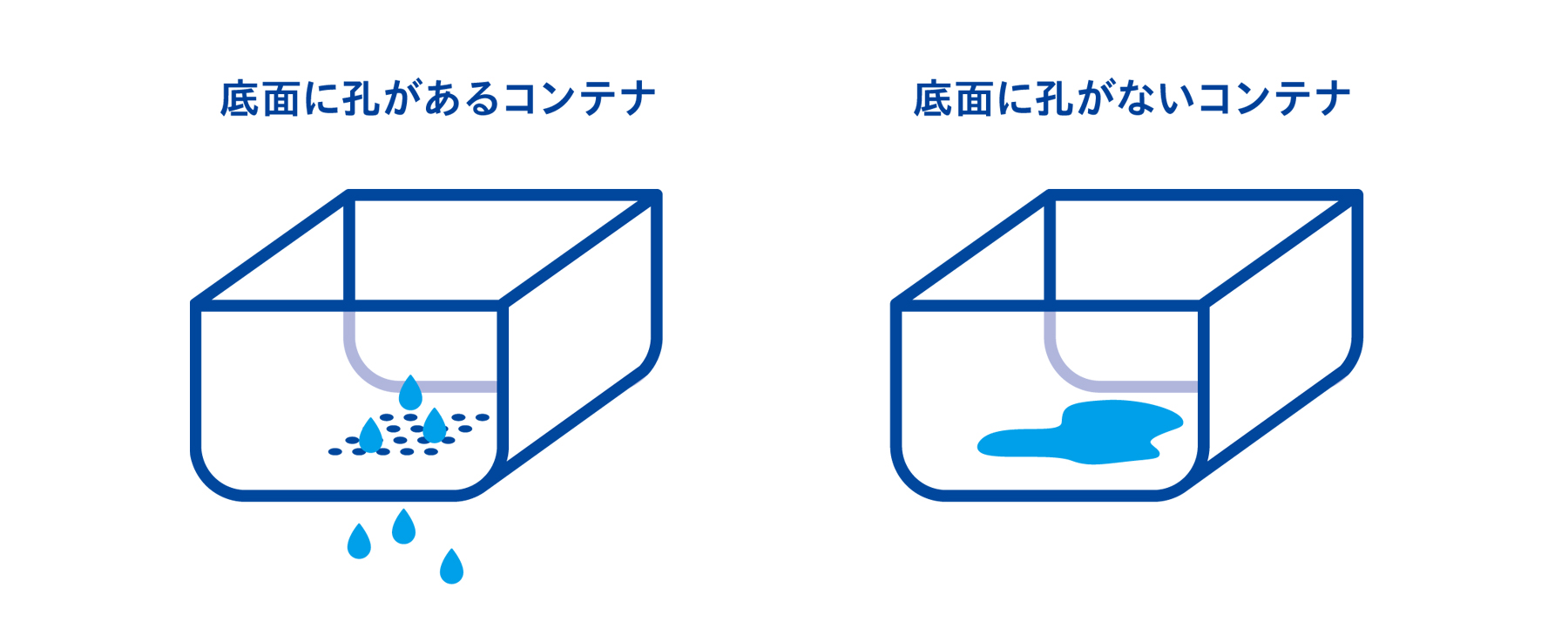

1-2-2. 底に孔があるコンテナは物理的に水を排出する

コンテナには、蒸気の入口である孔がフタにのみついた上孔タイプと、本体の底にも孔がついている上下孔タイプがあります。本体の底にある孔は、滅菌工程中にコンテナ内に発生する水を物理的に排出するため、上下孔タイプは乾燥性能に優れています。

1-3. 滅菌器内は場所によって乾燥しやすさが異なる

滅菌器内は全体が常に等しく同じ状態というわけではありません。温度が上がりやすい場所、上がりにくい場所といったばらつきがあります。また、包装材の違いによっても、乾燥しやすさは異なります。

そのため、滅菌器にどのように包装物を積載するかは、器材の乾燥結果に大きな影響を与えます。

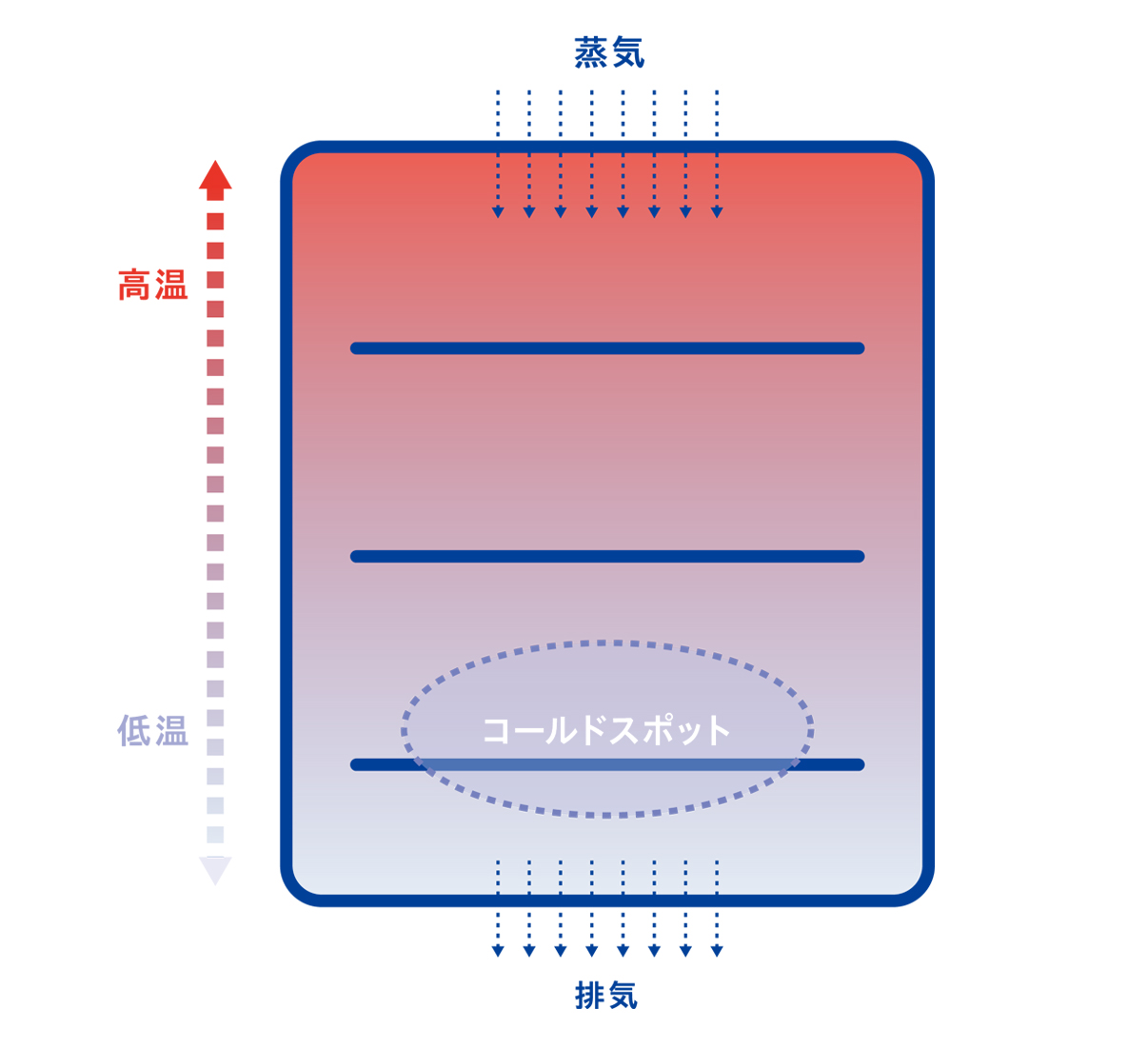

1-3-1. 下段ほど温度が低く乾燥しにくい

滅菌器は、庫内の上部から蒸気を供給し、底にある排気口から排出します。そのため、下段は温度が比較的低くなり、器材がより乾燥しにくくなります。この排気口の真上にある、滅菌器内で最も温度が上がりづらい場所をコールドスポットと呼びます。

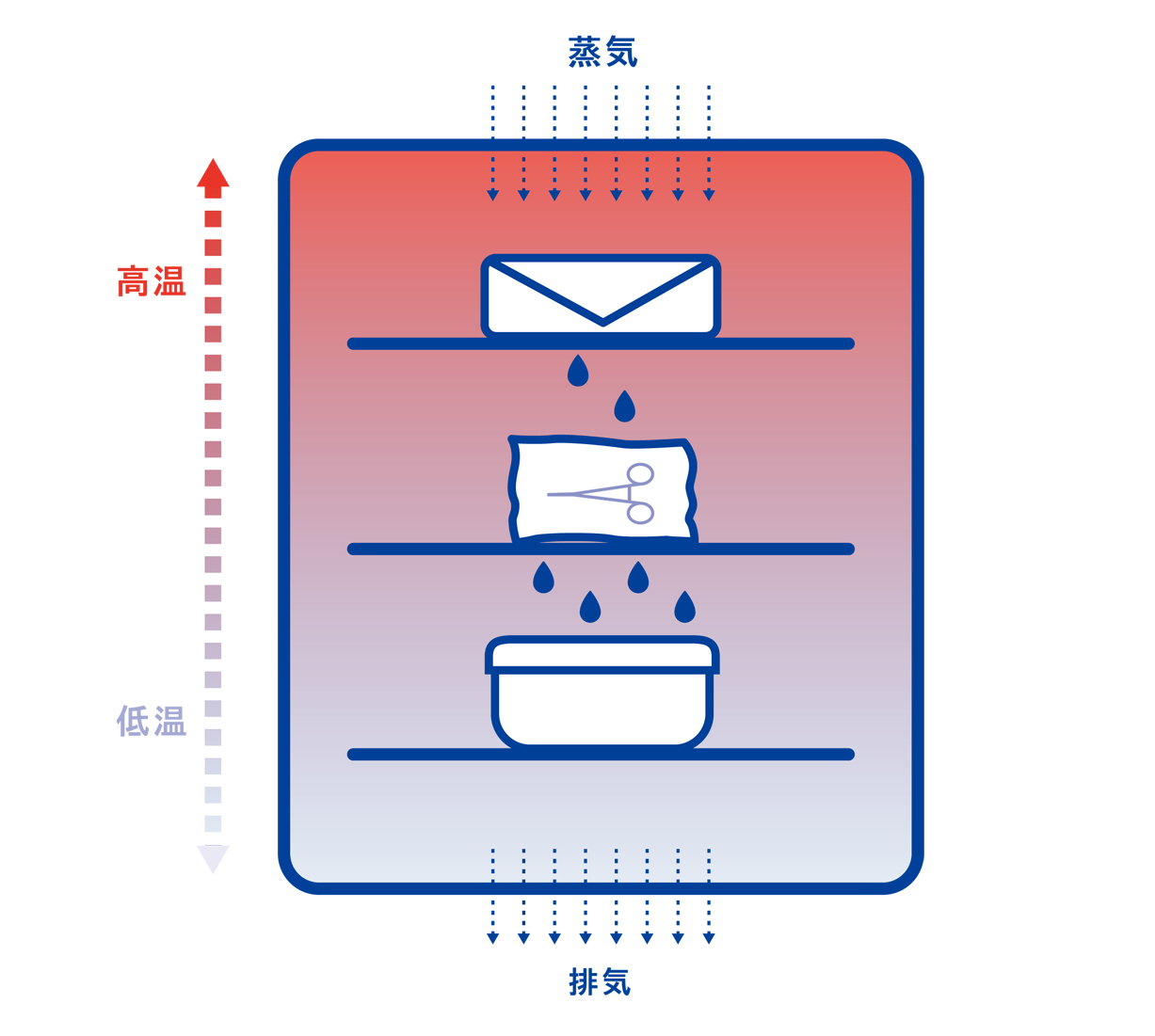

1-3-2. 下段は上段の包装物から発生する水が溜まりやすい

高圧蒸気滅菌では、工程中に滅菌器内で水が発生しています。蒸気が器材に伝える凝縮熱によって滅菌していますが、蒸気が凝縮すると水になるためです。下段に積載した包装物は、上段においた包装物から発生した水が落ちてくるため水が溜まりやすく、乾燥させなければならない水量が多くなるため乾燥しづらくなります。

1-3-3. 乾燥しやすい包装物は下段、乾燥しにくい包装物は上段に積載する

滅菌器のこれらの特性を踏まえると、滅菌ラップのような乾燥しづらい包装物は乾燥しやすい上段に、コンテナのような乾燥しやすい包装物は下段に積載することで、全体の乾燥を最適化することができます。

1-4. 乾燥時間を短縮した事例

ここでは、適切なコンテナに変更することで乾燥時間を短縮した事例をご紹介します。

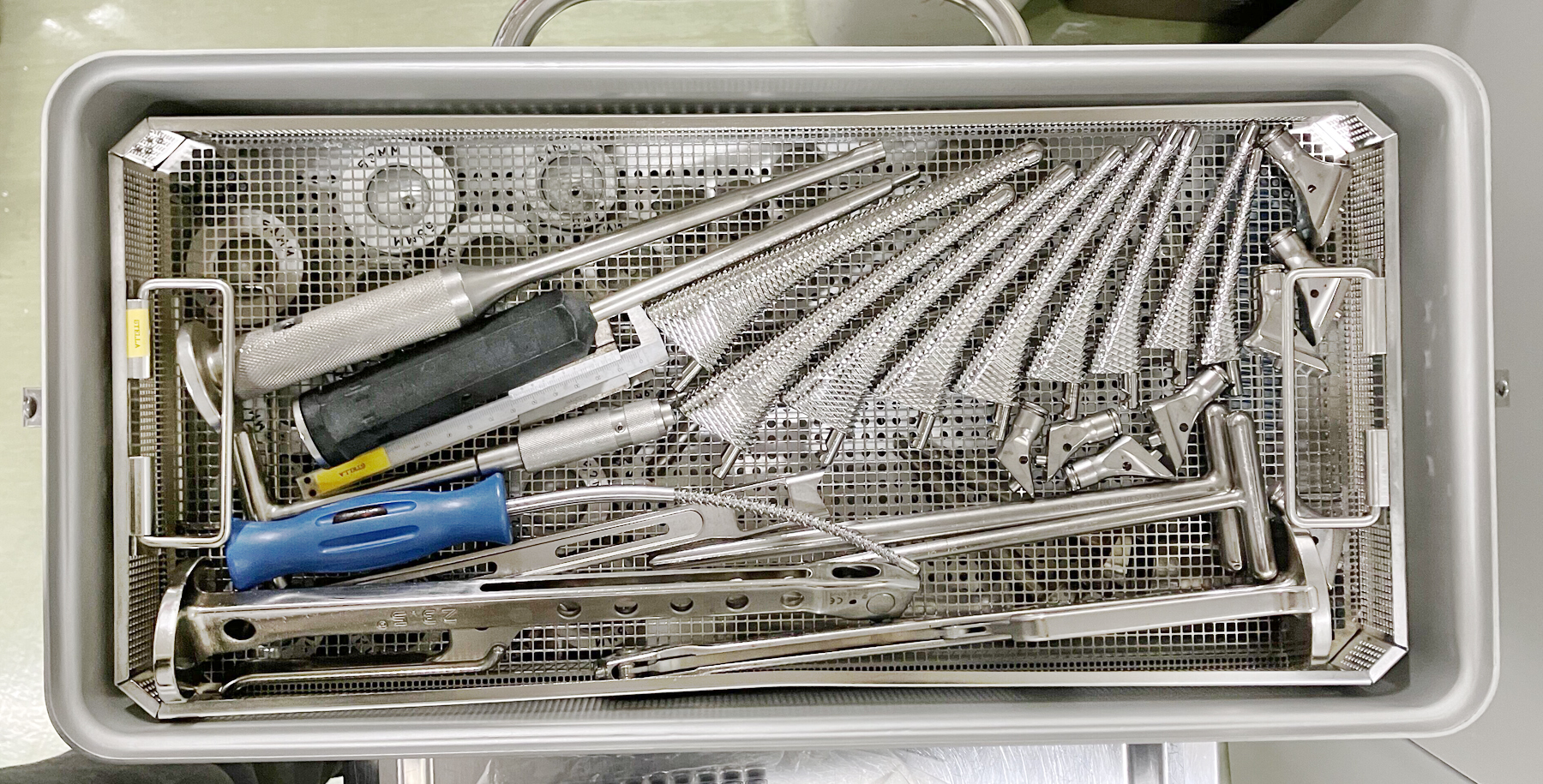

1-4-1. 課題:X社のコンテナで包装した整形の借用器材が乾燥不良を起こしやすかった

整形外科の借用器材は、重量が重い器材が多いため、器材の温度上昇に時間がかかり乾燥しづらいと言われています。この施設では、X社のコンテナに包装した整形外科の借用器材が十分に乾燥しない事象が発生していました。

1-4-2. 方法:借用器材の包装をSALWAY滅菌コンテナに変更

そこで、乾燥不良が起こりやすい整形の借用器材の包装材として、乾燥性能に優れたSALWAY滅菌コンテナを導入しました。

先に述べた滅菌器の特性を踏まえ、最も乾燥しづらい滅菌ラップを上段、X社のコンテナを中段、SALWAYのコンテナを下段に積載する運用に変更しました。

1-4-3. 結果:乾燥時間を40分から30分に短縮することに成功

上記のように、コンテナと積載方法を最適化することで、従来40分だった乾燥時間を30分に短縮しても、すべての器材が完全に乾燥するようになりました。

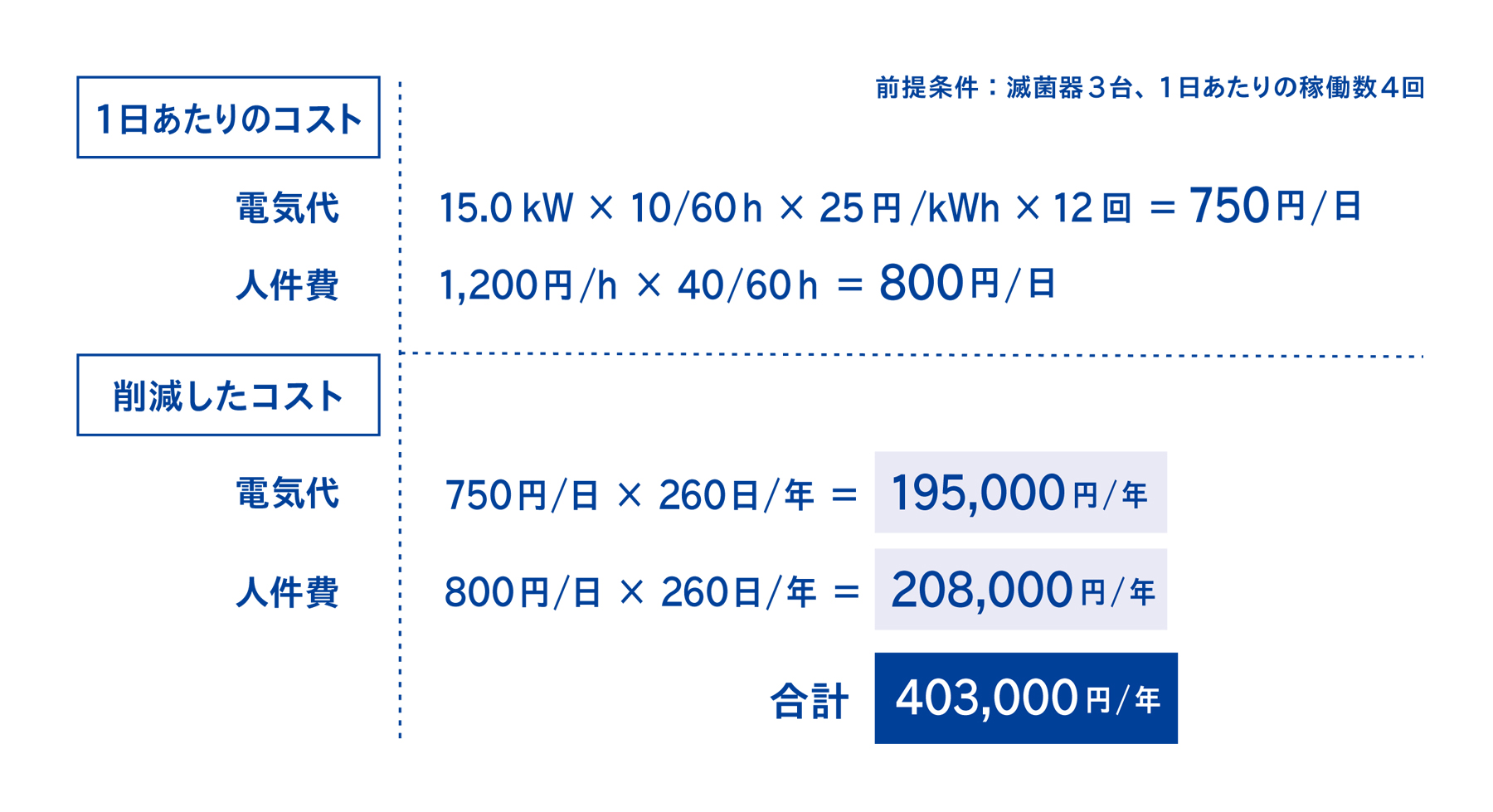

1-4-4. 乾燥時間の短縮により年間約40万円のコスト削減が期待できる

本施設では、滅菌器が3台、1日1台あたりの平均回転数は4回でした。

乾燥時間が10分削減されると、12回分の電気代が削減されます。滅菌器の消費電力が15kW/h、電気料金が25円/kWと仮定すると、1日750円の削減ができる計算になります。

また、1台あたりの乾燥時間は1日40分削減されるため、スタッフの時給を1,200円/hと仮定すると、1日800円の人件費に相当する計算になります。

これらを年間のコストに換算すると、合計で約40万円分のコスト削減が期待できます。

2. 積み重ねて滅菌できるコンテナによる滅菌器の回転数の削減

2-1. 滅菌器の回転数を減らすメリット

市販のコンテナの中には、積み重ねて滅菌できるものと、できないものがあります。ここでは、積み重ねて滅菌できるコンテナを使用して、1日に滅菌器をまわす回数を減らした場合の試算をご紹介します。

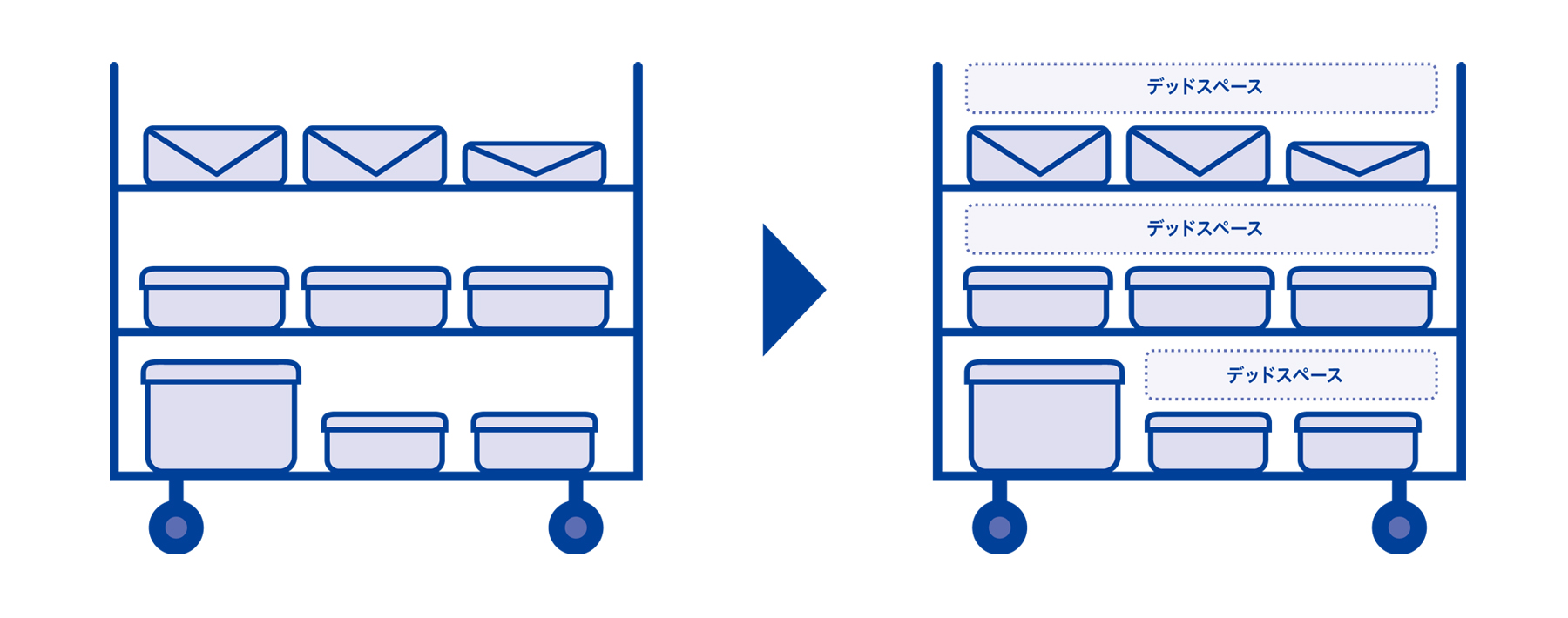

2-1-1. 滅菌器にはデッドスペースが生まれてしまうことがある

一般的に、滅菌器への適切な積載量は7割程度と言われています。また、重ねて滅菌できる包装材は少なく、1段で滅菌するケースが多いです。その結果、滅菌ラックの上部に、下記のようなデッドスペースが生まれてしまうことがあります。

2-1-2. 積み重ねられるコンテナを使用することでデッドスペースを活用できる

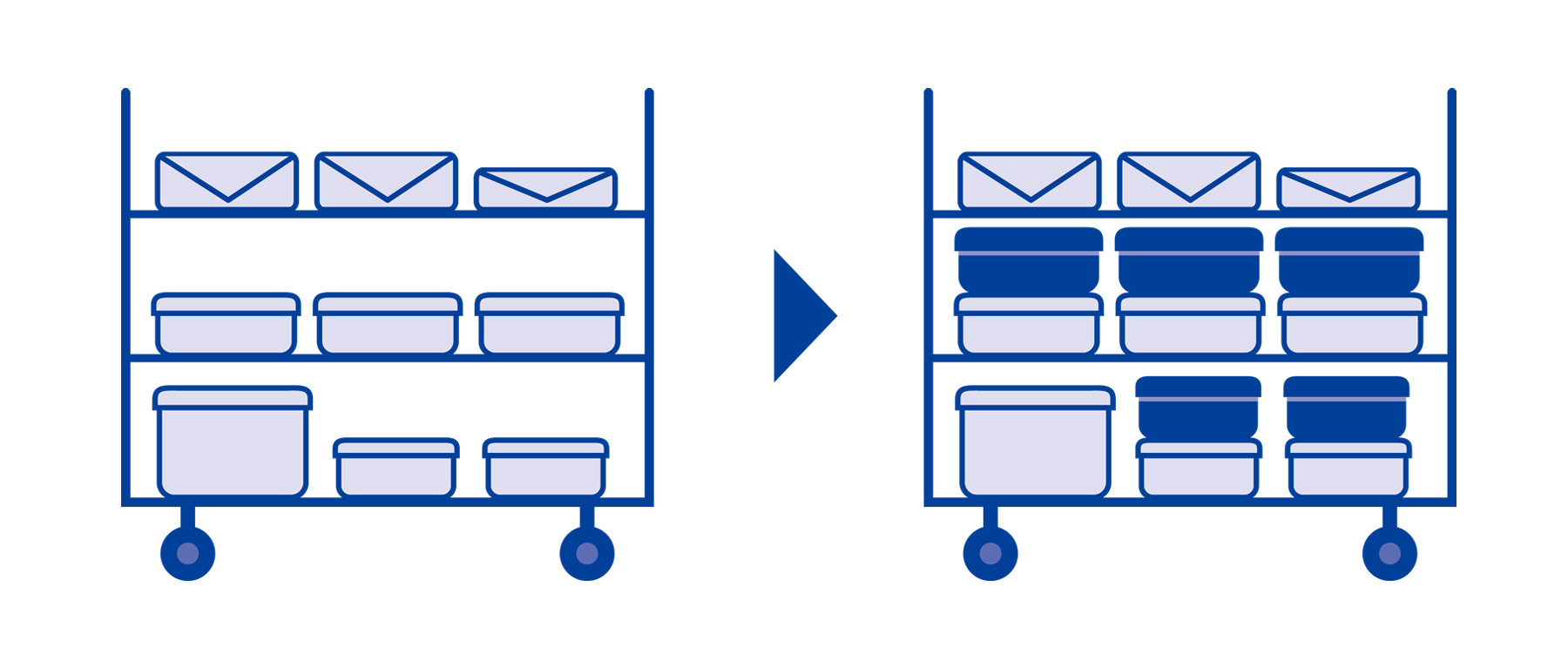

積み重ねられるコンテナを使用することで、各ラック上部のデッドスペースも活用することができるようになり、1回あたりの積載量を増やすことができます。

その結果、1日の滅菌回数を減らすことができる場合があります。

2-1-3. 滅菌器の回転数を減らすと光熱費だけで1台当たり37万円/年のコスト削減につながる

過去の論文を参考に高圧蒸気滅菌の運転料を1,430円/回とすると、37万円/年のコスト削減ができる計算になります。

計算式: 1,430円/回* × 1回/日 × 260日/年 = 371,800円/年

また、滅菌器の回転数を減らすということは、滅菌器をまわす際に必要な出荷判定用テストパックの使用量も減らすことができます。

BIを使用している場合、さらに338,000円/年のコスト削減が見込めます。CIでリユースタイプのSALWAYのコンパクトPCDを使用している場合、46,800円/年の削減になります。

計算式:1,300円/回 × 1回/日 × 260日/年 = 338,000円/年

180円/回 × 1回/日 × 260日/年 = 46,800円/年*BIの定価を1,300円、コンパクトPCD用CIの定価を180円として試算

2-2. SALWAY滅菌コンテナは積み重ねて滅菌できる

2-2-1. 3段まで重ねられる耐久性がある

SALWAY滅菌コンテナは3段まで積み重ねられる耐久性を持ちます。

重い整形の器材を入れたコンテナは10㎏を超える重量になることもありますが、20kgを超える耐荷重を持っているため、積み重ねても問題ありません。

2-2-2. 重ねても蒸気が適切に流入するように設計されている

SALWAY滅菌コンテナは積み重ねてもフィルター部分を塞ぐことなく、蒸気が適切に流入するように設計されています。積み重ねて滅菌しても、コンテナ内に適切に蒸気が供給される構造です。

2-2-3. FDA認証を取得済み

米国のFDAの認証を取得しており、積み重ねて滅菌した時の安全性が確認されています。

2-3. 滅菌器の回転数を削減した事例

ここでは、滅菌器の回転数を削減した事例をご紹介します。

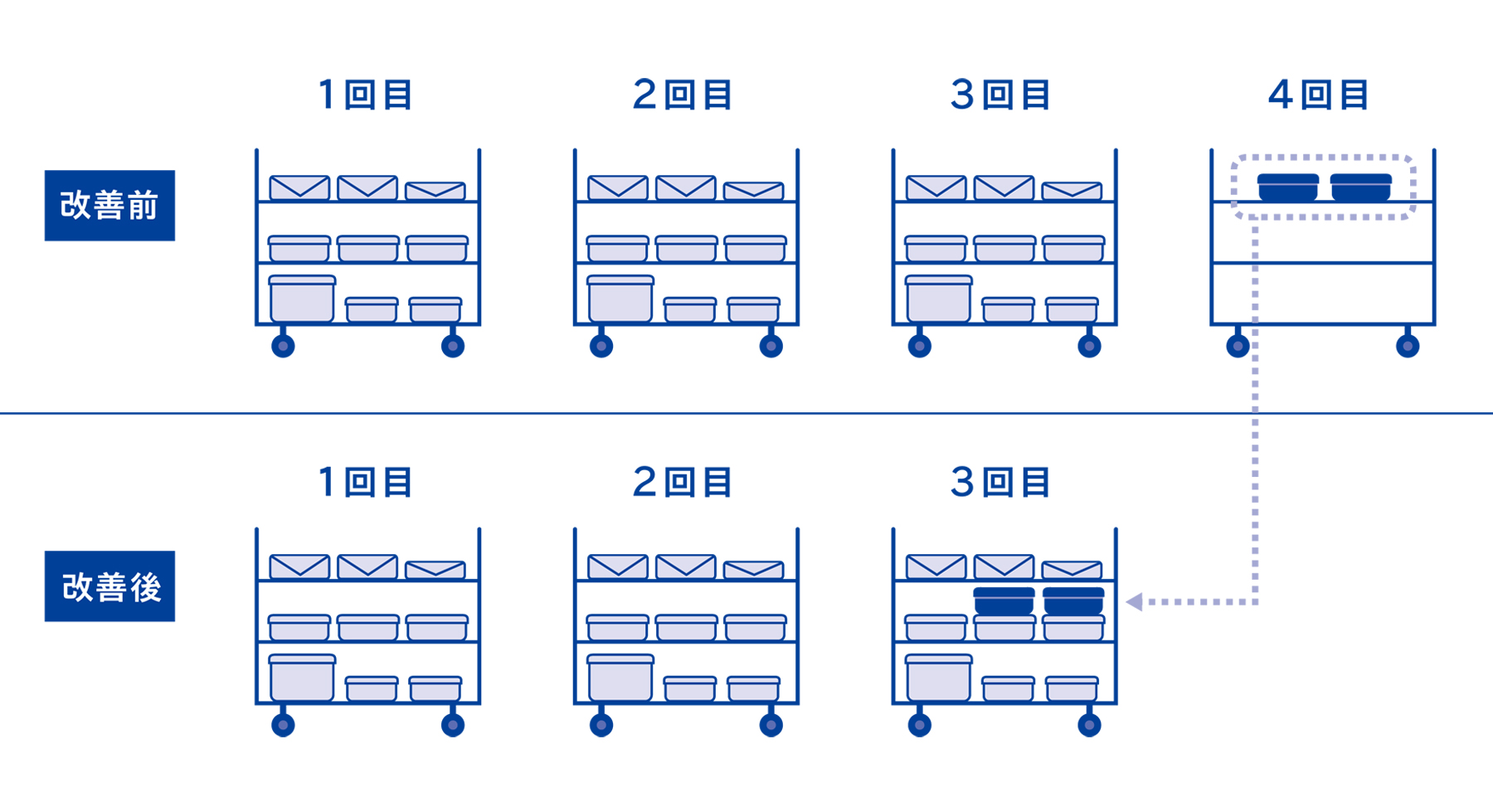

2-3-1. 課題:最後の滅菌に積載しきれず追加で滅菌器を回すことが常態化していた

こちらの施設は年間手術件数が約5,000件弱で、手術器材に加えて外来の器材も滅菌していました。高圧蒸気滅菌器は4台あり、それぞれ1日に平均4回ずつ回していました。

3回目の滅菌時には翌日使用する器材の滅菌に使用することが多かったようですが、滅菌器に積載しきれず、仕方なく4回目の滅菌をしている状況にありました。

2-3-2. 方法:SALWAY滅菌コンテナに変更し、滅菌器の回転数を1日4回→3回へ削減

そこでSALWAY滅菌コンテナを活用し、4回目の積載物を滅菌器庫内のデッドスペースに積載することで、1日の滅菌回数を3回に減らすことができました。4台の滅菌器のそれぞれで回数の削減ができたので、合計で1日4回分の滅菌回転数を削減できたことになります。

滅菌器は1回使用するだけで通常90分ほどかかりますが、SALWAYのコンテナを活用するだけでその時間を捻出できたことになります。

2-3-4. 結果:滅菌器の回転数の削減により148万円/年のコスト削減につながった

滅菌器の回転数の削減は時間の捻出だけでなく、コスト削減にも繋がります。先に述べた過去の論文を参考に高圧蒸気滅菌の運転料を1,430円/回とすると、148万円/年のコスト削減ができる計算になります。

計算式: 1,430円/回* × 4回/日 × 260日/年 = 1,487,200円/年

2-4. 積載量を増やす際の注意点

デッドスペースを活用して積載量を増やす際には、その積載量で本当に滅菌できているかを再検証(バリデーション)する必要があります。

高圧蒸気滅菌のバリデーションでは、最小積載量および最大積載量において、最も滅菌が難しいマスター製品が無菌性保証水準(SAL≦10⁻⁶)を達成することを検証します。一度検証された滅菌プロセスであっても、そのプロセスに変更が生じた場合には、変更後もSAL≦10⁻⁶を達成できるかを再度検証する必要があります(適格性再確認)。

積載量を増やすことは滅菌プロセスの変更に該当するため、再度バリデーションを実施する必要があります。最大積載量の変更に伴うバリデーションの方法については、SALWAY再生処理アドバイザーにご相談いただくか、下記の記事を参考にしてください。

記事:【データロガーを使用しないバリデーション】ハーフサイクル法で器材の内部まで滅菌保証をする方法を解説します。

3. 耐久性の高いコンテナによる長期的なコスト削減

3-1. コンテナ選定の際は将来的な故障や部品交換を見据える必要がある

新たにコンテナを導入する際は初期費用に目が行きがちですが、長く使うものだからこそ、コストも長期的視点で見る必要があります。

具体的には、購入後に発生する保守・修理に関わる費用です。コンテナは滅菌中に高圧や高温にさらされるだけでなく、フタやラチェットなどは開け閉めの際に負担がかかります。製品や使用状況によっては、蓋の歪みやパッキンの劣化などによって、修理や買い替えが必要になることがあります。

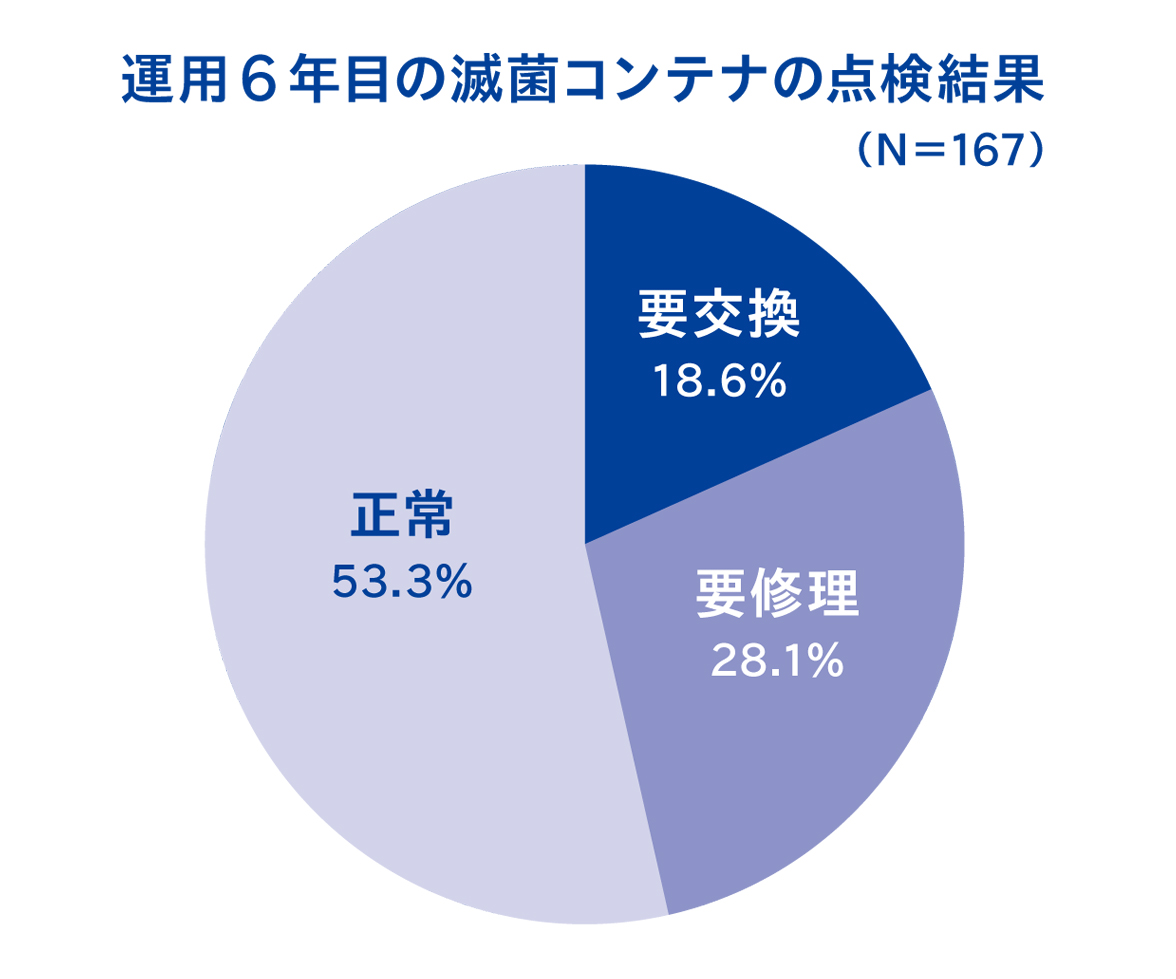

3-1-1. コンテナを運用している施設の実例

ここで、国内の医療機関で運用しているコンテナの点検結果に関する論文をご紹介します。

論文:『手術器械用滅菌コンテナの機能点検の重要性』医機学 Vol.90,No.4(2020)

こちらの施設では、コンテナのフィルターリテーナー(フィルター押さえ)脱落により、別の手術器械セットと入れ替える事例が続き、手術開始時間の遅れ等の影響があったことから、コンテナの点検を実施されました。

| 点検項目 |

| 蓋と底の変形の有無 |

| リテーナーピンの変形や緩みがないか |

| フィルター押さえの装着後のゆるみや破損がないか |

| ロッキングフラップが180度円滑に旋回するか |

| ガスケットに破損や亀裂がないか |

3-1-2. 6年間使用したコンテナは46%が修理・部品交換対象だった

点検の結果、6年間使用したコンテナ167台のうち78台(46.7%)が修理・部品交換対象であることが判明しました。不具合の内容はリテーナーのゆるみや蓋の変形、リテーナーピンの変形などが多かったようです。

以上のように、コンテナは将来的に壊れる可能性も加味した上で、選定・運用する必要があります。

3-2. SALWAY滅菌コンテナは耐久性が高い

3-2-1. 航空機グレードの強化アルミニウムを使用

SALWAY滅菌コンテナは、熱処理をした強化アルミニウム製で、さらに酸化被膜処理も施してあり腐食しません。本体の厚みも一般的なコンテナよりも分厚く設計されているため、物理的な力にも強く、高い耐荷重を持ちます。

3-2-2. ガスケット(パッキン)は耐久性の高いプラチナシリコン製

ガスケットはコンテナ外部からの異物の侵入を防ぐ重要なパーツです。

SALWAY滅菌コンテナのガスケットにはプラチナシリコンを適用しているため、十数年経っても弾性が維持され、ひび割れも生じず、ガスケット交換などの心配がありません。

3-2-3. 7年間の品質保証付き

SALWAY滅菌コンテナは、本体・パーツ共に高い耐久性を持ちます。6年で46.7%のコンテナの修理・交換が必要になるなかで、SALWAY滅菌コンテナは7年間の品質保証を付けています。

3-2-4. 19年間、87台のSALWAY滅菌コンテナを無故障無修理で使用している施設もある

国内のとある施設では、19年間、87台のSALWAY滅菌コンテナを無故障無修理で使用していただいています。全品検査を実施しましたが、全てのコンテナについて異常はなく、問題無く使用していただける状態でした。

3-3. 耐久性の高いコンテナは修理・買い替えコストを抑えられる

修理・交換が必要になったコンテナは当然使用することができなくなります。その結果、コンテナの数が足りなくなり、現場の運用を変える必要が出る場合もあります。

耐久性の高いコンテナを選択していれば、頻繁な修理や部品交換、買い替えといった追加コストに悩む必要がなくなります。

4. まとめ

いかがでしたでしょうか。

適切なコンテナを選択・運用することで、乾燥時間を短縮したり、滅菌器の回転数を減らしたり、修理や買い替えといった追加コストに悩むことを減らすことができます。

この記事に挙げたような課題をお持ちの方、記事の内容に興味のある方は、SALWAYの再生処理アドバイザーにご相談ください。適切な対処法を共に考えさせていただきます。

コンテナについてより詳しく知りたい方は、下記の記事もぜひご覧ください。

【画像あり】滅菌コンテナとは?フィルターの種類や使用方法、選び方などを解説します。