ウガンダでの経験を機に滅菌の世界へ

-ヤンさんが滅菌の仕事に関わるようになったきっかけを教えてください。

私は1953年に9人兄弟の8番目として生まれたのですが、ある日、10歳年上の長兄が働いていたウガンダを訪れる機会があったんです。彼はカトリック教会で宣教師として働いており、その教区内には学校や病院などの施設がありました。当時私は、電子工学とコンピュータエンジニアリングの知識を活かし、オランダの政府機関で土地登記などをおこなう「Kadaster」で働いていたのですが、ウガンダの病院を訪れた際に、壊れていた設備を修理した経験をきっかけに、アフリカの医療機関を支援する仕事に就きたいと思うようになったのです。

Kadasterで働きながら、まずはメディカル・エンジニアリングを学ぶ講座に通い、発電所や医療機器を扱う企業やさまざまな組織のインターンシップに参加しました。しばらく経ってからカトリック救援開発援助機構が資金援助しているプロジェクトに参加する機会があり、1982年からの8年間、ガーナのカトリック教会が運営する病院内の設備のメンテナンスやシステムを整備する仕事をしていました。現地の技術者とチームを組み、一ヶ月ほど病院に滞在しながら働き、仕事を終えるとまた別の場所へと移動していく。まるで旅をしているような楽しい仕事で、私はこの仕事が大好きでしたね。

4年ほどが経ったころ、青年海外協力隊の一員としてガーナの病院で保健師の仕事をしていた、現在の妻であるヨーコと偶然出会いました。彼女は人生で初めて出会った日本人だったんですが、どういうわけか結婚することになったんですね(笑)。その後、妻のヨーコと一緒にヨーロッパに戻る前に、彼女の実家がある大分県や福岡県で1年間ほど暮らしました。そこで、後に出版することになる本の執筆をはじめたのです。

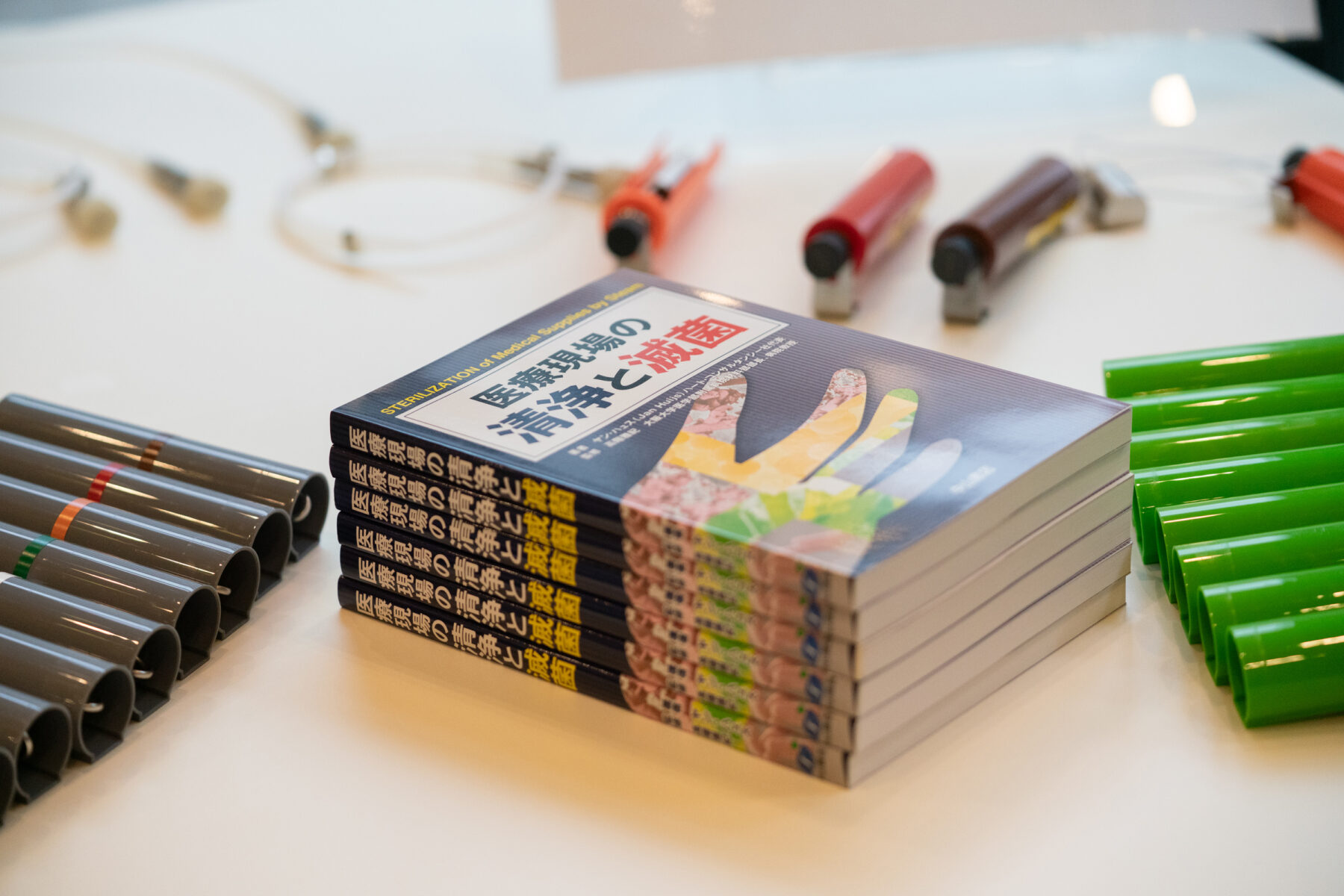

-どのようなきっかけで執筆をはじめたのでしょうか?

ガーナのプロジェクトは1989年に終了したのですが、予算がまだ余っていたため、医療機器に関する技術者向けの教材の作成を依頼されていたんです。ガーナではエンジニアとして働いていたので、滅菌器に関しては、正常に動かすことにしか注力していなかったのですが、当時滅菌供給に関する教材がほとんどないことに気づき、滅菌の世界について本格的に学ぶことにしたのです。

オランダにおける滅菌供給の法律や規格が制定されるまで

-ヤンさんは著書の序文にて「滅菌分野に関してオランダは世界の先頭を走っていたのです」と書かれています。当時のオランダはどのような状況だったのでしょうか?

80年代のオランダは、滅菌供給分野の発展の只中にいました。その大きなきっかけとなったのが、1972年に起こったイギリスでの死亡事故でした。静脈内輸液における不十分な再生処理が原因で、5人の患者が亡くなったのです。6年後、同様の事故がオランダでも起こり、政府が滅菌供給部門の改善のために動くことになりました。80年代の初めには、オランダで初めて病院における再生処理の質の改善に関する文書が作成され、オランダの再生処理における基準となる法律や規格が制定されました。のちにそれらは、ヨーロッパの30カ国における滅菌供給の法律や規格の基礎にもなったのです。

-イギリスとオランダでの事故がきっかけとなり、ヨーロッパ中で危機感が共有されたんですね。

そうですね。なにしろ、再生処理の質が患者の命に直結するという認識が共有されたのです。その頃、現在の滅菌供給業務世界会議(WFHSS)の前身となる、「ESH(European Society for Hospital sterile supply)」が結成され、ヨーロッパだけではなく、世界中にも同じ意識が広がっていきました。

-事故の原因はどのように判明したのでしょうか?

徹底した調査がおこなわれ、その結果、輸液ボトルの不十分な滅菌処理が原因だと判明したのです。人為的なミスにより、オートクレーブが稼働されていなかったことがわかったんですね。オランダの公衆衛生に関わる政府機関で滅菌供給の責任者をしていたJack Van Astenが、その調査を監督していました。彼の存在は、オランダにおける滅菌供給の発展の原動力となったんです。彼はオランダ国内だけではなく、世界中に対しても十分な滅菌の必要性を訴えかけました。残念ながら2001年に50代の若さで亡くなってしまいましたが、彼は滅菌供給分野にたくさんの変革を起こしました。

1983年には、オランダで初めての滅菌供給に関する法律が施行され、オランダ国内のすべての病院において、滅菌の専門家である「DSMH(Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen)」の配置が義務付けられるようになりました。それまでは、滅菌供給についての専門的な知識がないにも関わらず、手術医が新たな器材に関する意思決定をおこなっていたのです。法律ができたことで、手術医は医療機器の再生処理についてDSMHに相談する必要性が生じ、器材が正しく再生処理できるかどうかは、専門家が判断するようになりました。

-その頃は専門家になるための教育はどのように実施されていたのでしょうか?

当時は再生処理における公式の実習は存在しなかったため、手術室で働く看護師が実務を通じて学ぶしかなかったんです。その後、低侵襲手術(MIS:Minimally Invasive Surgery)に使用する、より複雑な構造の医療機器が登場し、洗浄器や滅菌器なども進化していきました。それに伴い、再生処理に関する十分な教育の必要性が生じてきたのです。当時はまったく新しい専門領域だったので、資格を新たにつくる必要がありました。

現在、オランダ国内に再生処理のプロフェッショナルになるための学校が3箇所あり、週に4日間病院で働きながら週に1日間の講義を2年間経験することで、政府認定の「MSMH(Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen、滅菌医療機器に関わる医療従事者)」になることができます。 さらに、MSMHから専門家であるDSMHになるためには、オランダの滅菌医療機器の専門家による協会「VDSMH(vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen)」が認定するより専門的な教育プログラムを修了する必要があります。そこでは、物理学と化学、品質管理、組織マネジメント、微生物学、感染予防、プロジェクトマネジメント、内視鏡検査の品質、規制の実施、コンサルティング、リスク分析といったテーマを学びます。

-その後、実際にオランダの状況が変化したと感じましたか?

それはもちろん!かつて病院の中の滅菌供給部門で働く人々は影の存在であり、皿洗いのような仕事をしていると思われていました。しかし、法律ができたことで滅菌供給の重要性が認知され、中央材料室で働くスタッフの地位が確立されたことで、現在ではEMSDは尊重される職業として認められています。滅菌供給部門で働く方々は仕事にプライドを持ち、自分たちは重要な仕事をしていると感じられるようになったのです。

-現在のオランダでは再生処理においてどのような課題があるのでしょうかか?

ひとつはオートメーション化の問題です。現在、ユトレヒトの大学病院にロボットが導入されており、洗浄エリアから組み立てと包装をおこなうエリアとそこから滅菌器に積載するまでの器材の運搬を、ロボットがおこなうようになっています。さらに、国内の3箇所の病院では包装ロボットが導入されるようになりました。年間で100,000セットも包装することができるため、スタッフの作業量の削減につながっています。現状、スタッフとロボットの動線を整える上での難しさがあるようですが、遅かれ早かれそういった問題は解決されると思います。

-ヤンさんとしてはロボットの導入についてはポジティブに捉えていますか?

それは社会の中のあらゆる領域において起こっていることなので、この分野においても同様でしょう。人員不足の問題もあるため、より一層オートメーション化が推進されているのです。一方で、情報システムやロボットの脆弱性の課題が残っています。仮に病院のシステムがハッキングされ、情報にアクセスできなくなってしまった場合、病院は停止せざるを得なくなります。もちろん、オートメーション化はうまくいけば素晴らしいと思うのですが、諸刃の剣でもあるのです。病院はなにか起きた時のための非常策を用意しておく必要があると思います。

基礎的な改善が、中央材料室に大きな変化をもたらす

-書籍の執筆後、ヤンさんはどのような仕事をしていたのでしょうか?

アフリカやアジアのさまざまな国々に赴き、当時はまだ実施されていなかった再生処理の実習をおこなっていました。現地の方々にとって、そういった訓練の場は初めての場合がほとんどでしたが、一週間ほどのトレーニングセッションを通じて再生処理のサイクルをすべてカバーし、この仕事の重要性や適切な実施方法について理解してもらうことができました。実習中の雰囲気はすばらしく、本当にいい人たちばかりで、とても手応えが感じられる仕事でしたね。

世の中では、アフリカの国家は破綻し、戦争や疫病、犯罪者で溢れているといったネガティブなことばかりが取沙汰されています。そういったメディアの報道を目にするたび、とても悲しい気持ちになりますね。アフリカが抱える問題の一部の原因は、われわれにもあるのです。われわれが使っているスマートフォンやクリーンエネルギー、自動車のバッテリーにはアフリカから搾取した資源が使用されており、さまざまな分断や問題の原因にもなっています。

私はアフリカのもっとも貧しい国にも訪れましたが、そこで真の友情を築くことができましたし、生命の尊厳について学ぶことができました。私がこの仕事に熱意を注いでいるのは、アフリカでの経験があってこそなのです。

-当時のアフリカの病院はどのような課題を抱えていましたか?

当時も現在も、金銭的なものがほとんどですね。アフリカはヨーロッパと比べて医療財源が少なく、投資できる設備に限界がありました。そのため、実習の内容を病院の現状に合わせる必要があったんです。新たに設備を導入することができなかったので、現地の備品や設備を使った改善方法について考える必要がありました。

-十分な設備を揃えることが難しい環境において、再生処理の質を改善するためにはどのようなことが必要なのでしょうか?

なにより、この仕事の重要性について気づいてもらうことが重要だと思います。滅菌供給は単なる作業ではなく、患者の安全に関わる仕事です。アフリカの病院は、日本のように十分な設備があるわけではありませんし、私が訪れた病院の中には、洗浄用具が歯ブラシしかないような小さな設備もありました。ですが、そういった制約のある環境においても、再生処理の質を改善するための大きな変化をもたらすことができます。滅菌処理における基礎と今ある設備の正しい使い方を学ぶだけで、再生処理の質は大きく改善することができるのです。

-最新鋭の機材を導入することだけが改善ではないんですね。

そうですね。なので、実習をはじめる前には、まずそこでおこなわれている普段の業務に焦点を当てます。普段通りに再生処理を行ってもらい、現地のスタッフと一緒に、中材の現状を分析するのです。その後、病院で使用されている設備について話しながら、どのように改善できるのかについて考えていきます。例えば、滅菌器のプログラムを変更するだけでも、滅菌供給の質を大幅に向上できることもあります。

再生処理は手術医と同じように感謝されるべき仕事

-アフリカでは、基本的に看護師が再生処理の業務を実施するのでしょうか?

そうですね。看護師学校で教えられる再生処理の知識はごく一部なので、看護師が訓練を受けた上で再生処理を担当します。

-再生処理の仕事に携わる多くの方が有資格者や専門家ではない点で、日本の状況と近いと言えますね。

そうですか……それは驚きですね。一般的に日本では清潔であることが重要視されていると思うので、再生処理についても同じように扱われているように思っていたのですが。

-滅菌技士(技師)の資格はありますが、オランダのように専門家として確立された地位があるわけではないので、職業として十分に認識されていない現状があります。

さきほどお話ししたように、オランダにおいては滅菌供給の専門家であるSMDEは手術医と同じ立場であり、病院内で使用する医療器材における決定権があります。手術医の立場からすれば、それまで持っていた病院内での権威の一部を失うことにはなりましたが、専門家による正しい再生処理がおこなわれなければ、患者の方々が危険な目にさらされてしまうことになります。

日本においても、病院の責任者や手術医が、医療の視点から患者の方々の安全について滅菌供給の専門家と議論することが必要だと思います。同じ立場から医療業界のあり方について向き合うべきだと思いますし、滅菌供給の仕事が敬意を払われるようにならない限り、状況を変えることはできないと思います。

-最後に、日本の再生処理の改善のために働いている方々に向けたメッセージをお願いします。

再生処理は患者の命に直結する仕事であり、それは手術医が患者に対して果たしている責任とまったく同じものです。手術で使用する器材の再生処理は手術医の仕事ではないため、手術を成功に導くためには、滅菌供給部門の存在が不可欠です。それほど中材の仕事は重要であり、中材のスタッフは手術医と同じように感謝されるべき仕事なんですね。再生処理に携わる方々には、責任感と同時に、自分の仕事に誇りを持ってほしいと思います。

ヤンさんの歩みを支えてこられた、奥様のヨーコさんとともに

※ご所属・肩書・役職等は全て掲載当時のものです。